6月定例会一般質問

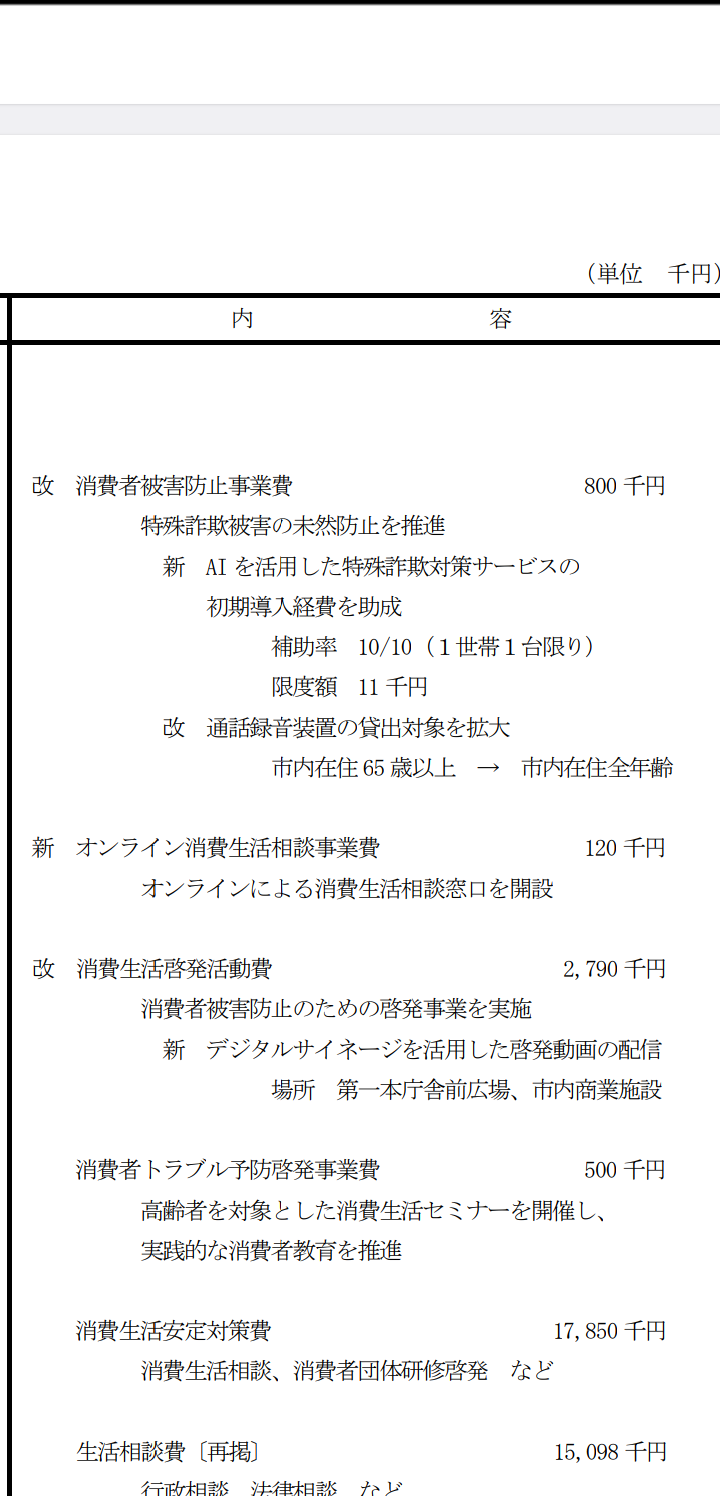

主に今年度から始まった事業や、これから始まる事業について質問を行うことにしました。金沢市議会でも取組んで来た内容を中心に質問しました。

【質問内容】

1.離婚前後支援事業(養育費と面会交流)について

2.保育士確保対策について

3.動物愛護について(ペット同行避難)

4.民生・児童委員について

5.パートナーシップ宣誓制度について

6.飲酒運転根絶について

2023年06月21日 16:35

石川県政に県民のみなさまの声を届けます

ホーム ≫ ブログページ ≫